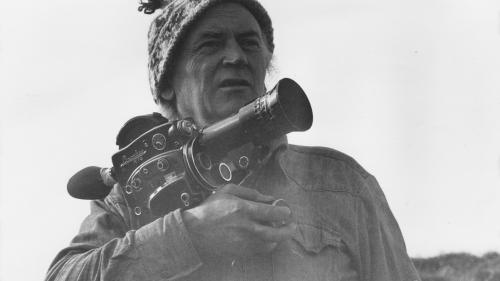

René Vautier (1928-2015) : le cinéma des « sans voix »

René Vautier, cinéaste breton, communiste et décoré en 1944 de la Croix de guerre pour son engagement dans la Résistance à seulement 16 ans, est une figure du cinéma militant français. À travers une soixantaine de films - dont certains ont été détruits, il a dénoncé le colonialisme, soutenu les maquisards algériens, donné la parole aux « sans-voix » de France et d’ailleurs, fut censuré et même, emprisonné. Avoir 20 ans dans les Aurès, son œuvre la plus connue récompensée par le Prix de la Critique internationale à Cannes en 1972, est un « documentaire reconstitué » sur la guerre d’Algérie. Trois films disponibles sur Les yeux doc témoignent de l’exemplarité de son engagement.

Déconstruire le colonialisme : Afrique 50

À sa sortie de l’IDHEC (ex-Fémis) en 1950, Vautier est mandaté par La Ligue de l’Enseignement pour filmer « la vie du paysannat africain » en Afrique Occidentale française. Il détourne cette commande, censée valoriser la mission civilisatrice de la France, en un « cri anticolonialiste ». Ce sera Afrique 50 dans lequel Vautier dénonce l’impérialisme, les violences de l’exploitation coloniale et la répression des aspirations à l’indépendance.

Selon la formule de Joris Ivens, le cinéaste est « un combattant qui participe et qui lutte avec la population contre l’agresseur ». Aux images exotiques de propagande, il oppose la misère des paysans et des pêcheurs africains et souligne l’indigence de l’action éducative coloniale. Son commentaire stigmatise le travail forcé, les salaires de famine, le pillage des ressources naturelles ; Vautier accuse encore les administrateurs et compagnies coloniales d’être les « valets de l’impérialisme » et redonne leur dignité aux Africains.

Le cinéaste emploie le tutoiement emblématique du vocabulaire militant de la gauche des années 1950 pour impliquer et responsabiliser le « camarade-spectateur ». Son film, pamphlétaire et visionnaire, s’achève sur des manifestations illustrant l’union des luttes. Tourné en violation du décret Laval de 1934, Afrique 50 vaudra à Vautier une condamnation à un an de prison.

Cinéma ouvrier et lutte des femmes : Quand les femmes ont pris la colère

Entre 1963 et 1967, René Vautier fonde et dirige le Centre audiovisuel d’Alger, où il lance les « cinés-pops », un dispositif itinérant de projections suivies de débats. De retour en France, il crée en 1969 l’UPBC (Unité de production cinéma Bretagne), une société dédiée à la production et à la diffusion de films militants. L’UPBC entend donner la parole aux « sans-voix », se mettre au service des « colonisés de l’intérieur », garantir un outil d’expression à la base militante.

En 1977, Vautier demande à sa compagne Soazig Chappedelaine de filmer douze femmes inculpées pour avoir soutenu leurs maris en grève. Le film se recentre sur trois d’entre elles, dont Marilène, militante communiste au discours cohérent et affirmé. Ces prises de parole de femmes d’ouvriers éclairent les imbrications entre le privé et le collectif, le familial et le social, le quotidien et le militantisme.

Le conflit entre syndicalisme (très masculin) et féminisme (très minoritaire) catalyse la double oppression (inégalité sociale et de genre) subie par les femmes d’ouvriers soutenues par les cinéastes à l’œuvre. Un non-lieu est prononcé après 18 mois ; cependant la lutte a des répercussions lourdes : chômage, divorces, séparations. L’âpreté de ce constat est renforcée par le retour à la fin du film de plans sur le travail d’ouvrières à la chaîne faisant écho à ceux de la séquence inaugurale.

Le militantisme écologique : Marée noire et colère rouge

Le 16 mars 1978, le naufrage du pétrolier Amoco Cadiz au large des côtes bretonnes provoque la marée noire la plus dévastatrice des années 1970. Commande sociale (les Finistériens mobilisés ont fait appel à l’UPCB), le film est une enquête de terrain qui révèle, preuves à l’appui, les manipulations et les mensonges des médias et du pouvoir giscardien, la spéculation du sauvetage en mer, les failles du plan Polmar.

Face à la désinformation, Vautier oppose l’éloquence des images, une bande-son percutante, le principe « pollueur-payeur », la lucidité et l’engagement des autochtones. Marée noire et colère rouge, appel à la mobilisation populaire et à celle des cinéastes, ne sera pas diffusé à la télévision française, il constituera cependant une référence dans les luttes écologistes.

Voir aussi :

Avril 50 : 50 ans après la destruction du film Un homme est mort (1950) de Vautier, les étapes de la création d’une BD qui évoque une manifestation tragique à Brest en avril 1950.

Lire l'article de Balises, le magazine de la Bpi, sur le projet de restauration des films par Moïra Chappedelaine-Vautier.