À la première personne, des films au singulier

Depuis une trentaine d’années, le cinéma documentaire est devenu un espace privilégié de l’expression autobiographique. De nombreux films placent le récit de soi au centre de leur démarche. Certains se distinguent par une rupture avec le travail antérieur de leur auteur·rice : ils marquent un tournant, un nouvel élan, ouvrent une nouvelle voie. Manoel de Oliveira, Alain Cavalier et Éric Pauwels incarnent, chacun à sa manière, cette capacité des cinéastes à se réinventer en faisant de leur subjectivité une matière de cinéma.

L’invention du film posthume : Visite ou Mémoires et confessions

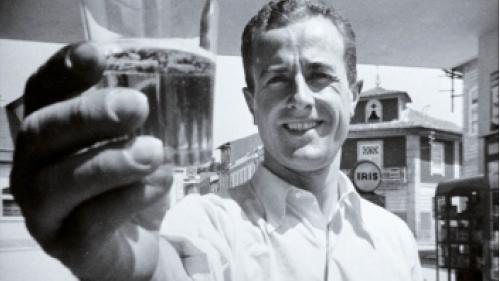

Manoel de Oliveira (1908-2015) fut le premier centenaire en activité de l’histoire du cinéma. Entre 1931 et 2014, il réalise plus de 50 films. Son œuvre, originale, prolifique, bigarrée, érudite, parfois espiègle, conjugue mélodrame, satire, épopée, fable ou documentaire tout en dialoguant avec d'autres arts comme la peinture, le théâtre, la musique et la littérature. Au début des années 1980, le cinéaste portugais est criblé de dettes. Pour continuer sa pratique du cinéma, il est contraint de vendre sa maison de Porto, lieu de vie et de création pendant une quarantaine d’années.

Cette perte est le sujet de Visite ou Mémoires et confessions, dédié à son épouse. Oliveira dépose sous scellés les négatifs et la copie 35 mm du film à la Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema de Lisbonne afin qu’il y soit conservé et divulgué après sa mort. Ainsi, invente-t-il un nouveau genre : le film posthume, un « jamais vu » au cinéma. Cet essai « d’outre-tombe » repose sur deux récits alternés. Le premier est une déambulation littéraire dans la maison où s'entendent deux voix off ; le second, l'exposé par le cinéaste face caméra de faits marquants de son existence et de ses sources d'inspiration. La musique, l'amour du cinéma et de ses possibilités sont le trait d'union de cette œuvre biface unique et testamentaire qui convoque et reconstruit souvenirs et réminiscences.

Nouveau départ, nouvel élan : Cavalier Express

La vie et l’œuvre d’Alain Cavalier sont faites de ruptures. Son film Thérèse (1986) constitue un pivot dans sa manière de penser et de pratiquer le cinéma. Il se détourne dès lors des modes de productions traditionnels avec budgets conséquents, comédien·nes renommé·es, lourdes caméras et longues préparations pour s’engager dans une démarche plus artisanale. Son cinéma devient un travail d’économie et de liberté, réalisé avec de simples caméras vidéo, d’abord fixées sur pied, puis tenues à la main. Cette remise en cause lui permet de s’ouvrir au monde, de se métamorphoser et développer pleinement ce qui germait en lui. Cavalier passe de cinéaste à filmeur.

Le programme de courts métrages Cavalier Express est un condensé du travail, des expériences, des rencontres et des réflexions d’Alain Cavalier depuis 1986. Sont absents les films où le cinéaste se confronte frontalement à son reflet dans le miroir. Cavalier y dit « je » autrement, en filmant et coconstruisant la relation avec les filmées pendant le temps du tournage. Sa subjectivité émerge dans le re(montage) d’images, mais aussi dans ses réflexions sur la mort, le travail du temps, l’attente, le doute, la disparition des êtres et des choses et le désir d’en garder une trace.

Un changement de cap : Journal de septembre

Après des études théâtrales en Belgique et l’obtention d’un doctorat de cinéma à Paris sous la direction de Jean Rouch, qui vit en lui un successeur, Éric Pauwels consacre ses débuts de créateur aux cultures du monde et aux traditions ancestrales : rites, chamanisme, danses de possession. Il s’éloigne ensuite du cinéma ethnologique pour filmer des performances de danse contemporaine et de théâtre, avant d’hybrider totalement son travail entre fiction et documentaire.

En 2000, il vire de bord avec Lettre d’un cinéaste à sa fille, le premier volet de La Trilogie de la cabane, un ensemble entre l’essai et l’autobiographie dont les contours épousent la lettre, des désirs cinématographiques inassouvis, et évoquent la mort de sa mère. Avec Journal de septembre, il inscrit son travail dans une recherche poétique et formelle dominée par une subjectivité qui se lit, s’entend, se regarde. Le journal filmé devient synesthésie, expérience personnelle intersubjective et universelle.