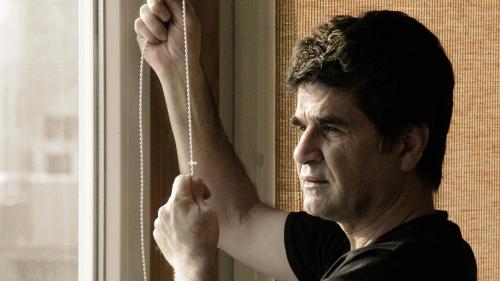

Jafar Panahi, cinéaste résistant

La Palme d’or 2025 du Festival de Cannes, Un simple accident, du réalisateur iranien Jafar Panahi, représentera la France aux prochains Oscars 2026 dans la catégorie du « meilleur film étranger ». Retour sur l’œuvre d’un artiste fondamentalement accroché au cinéma, à son pays et à la liberté.

En 1995, Jafar Panahi obtient la Caméra d’or à Cannes pour son premier long métrage, Le Ballon blanc. Trente ans plus tard, il est couronné de la Palme d’or pour Un simple accident. En recevant son prix, il fait un appel à la liberté en Iran. Entre 1995 et 2025, il reçoit le Léopard d‘or à Locarno pour Le Miroir (1997), le Lion d’or à la Mostra de Venise pour Le Cercle (2000), l’Ours d’or à la Berlinale pour Taxi Téhéran (2015). Ces prix attestent d’une reconnaissance de la critique et d’une fidélité grandissante des spectateurs qui soutiennent sa persévérance et sa créativité à toute épreuve face aux interdictions de la République islamique d’Iran.

Un mentor nommé Abbas Kiarostami (1940-2016)

Né en 1960 dans une famille modeste avec un père d’origine azérie, Panahi a grandi dans les quartiers pauvres de Téhéran. Sa vie et son travail de cinéaste se déroulent sous l’autorité des ayatollahs et mollahs en place depuis la révolution islamique de 1979. Inspiré par Le Voleur de bicyclette (1948) de De Sica, il débute à la télévision iranienne avant de devenir l’assistant d’Abbas Kiarostami sur Au travers des oliviers (1994).

Figure centrale de la Nouvelle Vague iranienne, Kiarostami, cinéaste, peintre, écrivain et poète, fonde en 1969 la branche cinéma documentaire du Kanoon, laboratoire éducatif créé pour la jeunesse. Les films du Kanoon comme ceux de la Nouvelle Vague brouillent les frontières entre fiction et documentaire, questionnant sans cesse la représentation et ses artifices. Close-Up, où Kiarostami filme l’histoire d’un faux Makhmalbaf, en est un chef-d’œuvre d’esquive face à la censure. Il est aussi le scénariste du Ballon blanc, premier long métrage de Panahi.

Jafar Panahi : cinéaste contraint

Au début des années 2000, Panahi rompt avec les récits d’enfance et signe trois films qui le placent hors-la-loi. Le Cercle (2000) dénonce la condition des femmes en Iran, Sang et or (2003) transgresse les tabous et expose d’autres inégalités, enfin Hors-jeu (2006) défend les Iraniennes interdites de stade. Censurés dans son pays mais diffusés en festivals et sous le manteau, ces films marquent le début des accusations d’espionnage et de traitrise à son encontre. Depuis, Panahi, solidaire des mouvements de protestation de 2009 et 2022, a subi interrogatoires, isolement, condamnations à la prison, interdictions de filmer et de voyager. Comme Kiarostami, il refuse pourtant l’exil et choisit de rester en Iran.

Un film-hommage : Où en êtes-vous Jafar Panahi ?

Interdit de travailler et de quitter l’Iran, Panahi réalise en 2016 Où en êtes-vous Jafar Panahi ? pour le Centre Pompidou, qui lui consacre une rétrospective, une exposition photographique et publie le premier livre en français sur son œuvre. Ce court métrage, hommage à Kiarostami disparu la même année, montre Panahi au volant, conduisant le jeune cinéaste Majid Barzegar vers la tombe de son maître. Sur une route sinueuse chère à l’auteur du Goût de la cerise (Palme d’or 1997), les deux hommes parlent de cinéma, de censure et de l’Iran. Panahi y évoque avec acuité sa condition de cinéaste empêché.

Contourner les obstacles

Comme beaucoup de cinéastes iraniens, Panahi invente sans cesse des stratégies pour contourner la censure. Dès Le Ballon blanc, il garde la maîtrise du montage. Assigné à résidence et interdit de diriger des acteur·rices, il répond avec Ceci n’est pas un film, un huis clos à la forme d’un autoportrait dans sa demeure, il transforme sa voiture en taxi où défilent anonymes et résistants. Avec smartphones et caméras cachées, il invente de nouveaux dispositifs. Enfin, il envoie clandestinement ses films aux festivals et fait de chaque geste cinématographique un acte de résistance.

Hidden (caché)

Après 3 visages (2018), où il part secourir une jeune azérie désirant devenir actrice, Panahi tourne clandestinement Hidden pour la 3e Scène de l’Opéra de Paris. Réalisé avec la metteuse en scène Shabnam Yousefi et sa propre fille, Solmaz Panahi, le film suit la quête d’une jeune femme recluse dans un village du Kurdistan iranien empêchée de chanter par un père qui se conforme aux lois islamiques alors qu’elle a une voix exceptionnelle.

En un unique plan de 18 minutes, capté avec trois smartphones, Hidden est un vibrant appel aux libertés des femmes : sourire, chanter, exprimer joie et plaisir. Un drap blanc sépare la voix, déchirante, du corps de la jeune femme dont la bouche, les yeux, les résonateurs, les mouvements ventraux nous sont dissimulés, rappelant que l’écran blanc cache autant qu’il révèle. Le film est sorti en salles en juillet 2022.

Pour aller plus loin

Entretien vidéo avec Jafar Panahi, Centre Pompidou, 2016

« Iran ciné panorama » : un site francophone consacré au cinéma iranien

Où en êtes-vous Jafar Panahi ?, la collection de cinéastes invité ·es par le Centre Pompidou