Bodycam

Depuis le début des années 2010, de nombreuses villes équipent leurs agent·es de police de caméras corporelles (bodycams) aux États-Unis. Censées être activées à chaque intervention, ces caméras visent à restaurer la confiance entre police et citoyen·nes et à servir de preuves juridiques objectives.

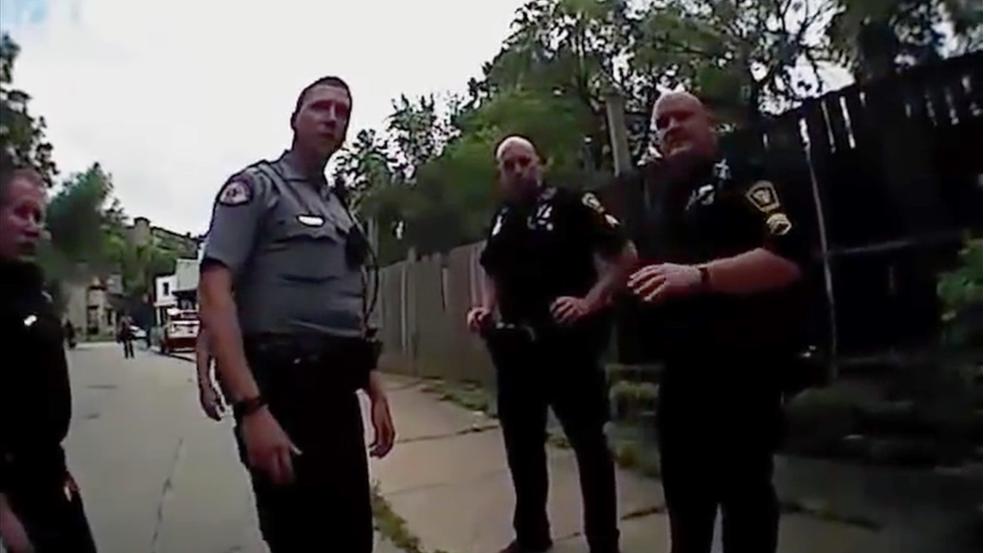

Bodycam propose une immersion au sein d’une patrouille de police à Cincinnati (Ohio). Un contrôle a lieu et la caméra enregistre les événements, sidérants de réalité. Pourtant, au générique de fin, une phrase bouleverse notre compréhension des faits : « Ce film n’est pas un documentaire ». Cette conclusion un peu surréaliste, qui rappelle le « Ceci n’est pas une pipe » de René Magritte, invite à interroger la relation entre représentation et discours, et à revoir l’interprétation du film.

Bodycam s’inscrit dans le found footage, ou cinéma d’« images retrouvées », un dispositif de réemploi de plans tournés antérieurement, dans un contexte différent. Ce détournement audiovisuel, d’abord utilisé par le cinéma expérimental, est pris en main par les cinéastes de fiction à partir des années 1970. L’enjeu consiste à « faire vrai », généralement pour effrayer, en insérant des images floues et tremblantes enregistrées volontairement de façon amateure, ou des images froides, filmées mécaniquement, comme à distance (webcam, vidéosurveillance). Parmi les productions fondatrices du genre, se trouvent Cannibal Holocaust (1980), Le Projet Blair Witch (1999), ou Paranormal Activity (2007).

Avec Bodycam, fiction et documentaire s’entremêlent. Stéphane Myczkowski compose pour ce film d’études réalisé en 2016 à la Fémis (département montage) un récit fictif à partir d’images de surveillance et détourne ainsi les codes éthiques du documentaire. Il anticipe les débats actuels sur la fiabilité des images à l’ère des deepfakes générés par intelligence artificielle et des fake news relayées sur les réseaux sociaux. L'image peut-elle encore servir de preuve ? Peut-on lui faire confiance ? À quel point le contexte, le montage et l’intention peuvent-ils transformer le sens des images ?

Au-delà de cette réflexion formelle sur l’information, Bodycam interroge les tensions profondes d’une société occidentale placée sous surveillance permanente et crispée sur la question raciale. Il devance l’apparition du mouvement #BlackLivesMatter, lancé à la mort de Georges Floyd, tué dans le cadre d’une interpellation de police à Minneapolis le 25 mai 2020, événement qui a confronté les États-Unis au sujet du racisme systémique.