Nous, les filles-mères

Le qualificatif de “filles-mères”, appliqué aux jeunes femmes ayant donné la vie en dehors du mariage, peut sembler de nos jours bien désuet. Pourtant, les cicatrices des combats que ces dernières ont dû mener pour élever seules leurs enfants ne sont pas encore refermées ; ceci parce que ces femmes, souvent abusées ou abandonnées, étaient victimes du rejet des hommes, de leur famille et de la société.

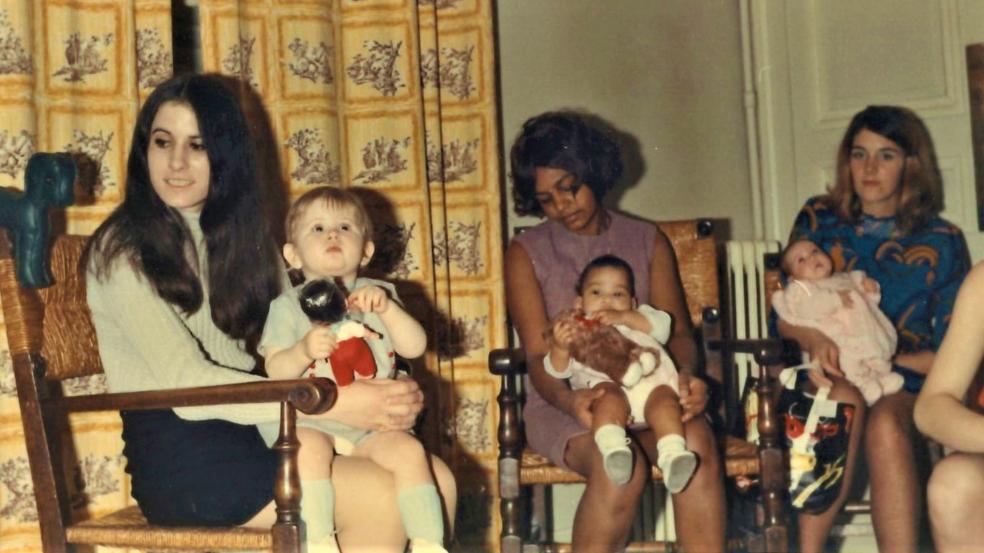

La réalisatrice Sophie Bredier, de Nos traces silencieuses (1998) à Maternité secrète (2017) a mené une réflexion profonde et autobiographique sur l’enfance, l’abandon et le sentiment d’appartenance à une origine. Avec Nous, les filles-mères, elle aborde le sujet de la filiation, en se plaçant du point de vue des femmes. Touchant de par sa retenue et sa justesse, le film alterne images d’archives, témoignages face caméra et prises de paroles de spécialistes, notamment Nadine Lefaucheur, sociologue et féministe engagée. Il aura fallu beaucoup de confiance et de courage à celles que l’on appelait avant-hier “filles-mères”, hier “mères célibataires” et aujourd’hui “familles monoparentales” pour accepter de remonter le temps aux côtés de la réalisatrice. Celle-ci donne la parole à diverses femmes que la société a rendues responsables de leur exclusion et de leur invisibilité. La comédienne et chanteuse Camélia Jordana fait ressurgir du passé d’autres voix féminines à partir de textes trouvés par la cinéaste aux archives départementales du Calvados. Le tout nous entraîne dans un voyage tout au long du XXe siècle.

Si Maternité secrète était consacré aux lieux dans lesquels les filles-mères subissaient humiliations et maltraitances, Nous les filles-mères documente de façon très approfondie la revendication des femmes à disposer de leurs corps. De la seconde guerre mondiale à nos jours, aux confins de la sociologie, de la politique et de l’histoire, la réalisatrice parvient à restituer la dimension universelle des trajectoires individuelles et à faire comprendre pourquoi l’expression “fille-mère” est aujourd’hui encore source de colère et d'humiliation. À l'heure où certains pays contestent les droits des femmes, Nous les filles-mères est un message qui s’adresse à tous les sexes et toutes les générations.