Lèv la tèt dann fènwar

Quand la nuit se soulève

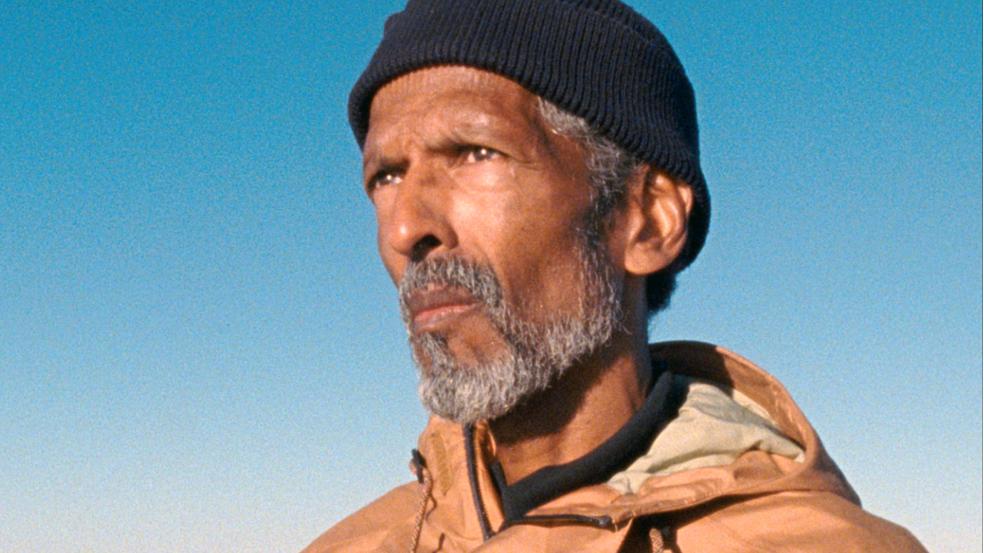

Jean-René est un ancien ouvrier venu travailler en France métropolitaine à l’âge de 17 ans. Enrôlé dans le cadre du BUMIDOM, le retraité n’a jamais délivré son histoire. Sa fille cinéaste entreprend de retisser les liens invisibles qui les relient tous les deux à La Réunion, par-delà l’océan et le temps.

Derrière l'acronyme BUMIDOM, Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'outre-mer, le déplacement de plus de 170 000 travailleur·ses depuis les territoires ultramarins. Organisée par le gouvernement français de 1963 à 1981, cette immigration économique d’Antillais, de Guyanais et de Réunionnais a profondément affecté la démographie ultramarine. Pour ces nombreux jeunes hommes et quelques femmes, l’épopée a pris la forme d’un aller parfois sans retour. La coupure brutale avec leur famille ne s’est pas toujours cicatrisée. Derrière les images heureuses de la vie en métropole de Jean-René entrevues dans le film, l’interrogation sur son identité entre ici et là-bas, semble perpétuelle.

Érika Étangsalé est plasticienne. Elle questionne par le cinéma son patrimoine ultramarin, hérité de son père et la nostalgie d’une vie laissée derrière soi. Elle travaille cette mélancolie en convoquant l’imaginaire visuel des paysages intérieurs de l’Île volcanique. La présence palpable de la nature est dans son film un véhicule de la confession, une matière propice à la mise en récit des souvenirs. Si Jean-René n’a pas d’amertume, sa fille est partie là-bas chercher des réponses. À la Réunion, elle a rencontré des hommes silencieux et d’autres avec qui elle partage une certaine forme de colère et de tristesse, “un sentiment d’irrésolu” comme elle le dit joliment.

Jean-René parvient finalement à transmettre à sa fille les fragments d’une histoire occultée par l’esclavage. Comme le patronyme Étangsalé le suggère, leurs ancêtres ont sans doute été ces esclaves marrons, réfugiés dans les fières montagnes de l'île. Mais seuls désormais, les rêves en gardent encore la mémoire.